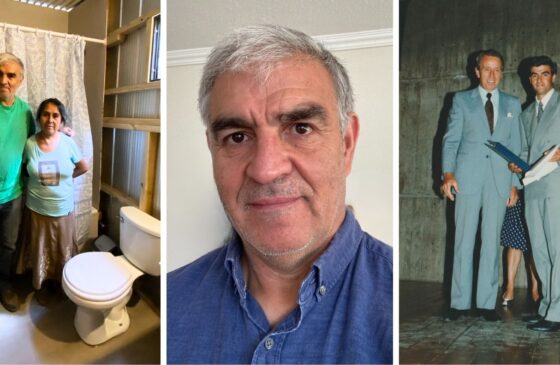

Joaquín Jiménez, egresado de Letras y Educación UC, escritor premiado por sus destacadas obras literarias

12/09/2025

Joaquín Jiménez ha destacado en la escena literaria con reconocidos premios nacionales por su poesía y narrativa. Hoy combina su vocación docente con la investigación en literatura e inteligencia artificial, mientras prepara la publicación de su primera novela.

En 2024 Joaquín Jiménez (27), obtuvo el Premio Mejores Obras Literarias del Ministerio de las Culturas por su novela inédita, Challay, y este año el segundo lugar del Premio Stella Corvalán de poesía por la obra Su nombre no cabe en el cuesco de una almendra.

«Los recibo con mucho cariño y humildad, aunque consciente de que los premios son también un azar. En ambos casos se dieron las condiciones para que los textos fueran valorados, con jurados específicos que no necesariamente remiten a un sentir general ni a una diversidad de lectores. Aprecio que estos textos puedan sostener su vida de forma independiente al cuerpo que los escribió. Son el resultado de mucho trabajo, edición y apertura hacia los comentarios de otros. Esas voces también se cuelan en la escritura», cuenta el escritor chileno.

Joaquín es oriundo de Paine hasta que decide estudiar Literatura y se traslada a Santiago para estudiar Licenciatura en Letras en la UC y, posteriormente, convertirse en profesor de Lengua y Literatura en Educación Media, y Magíster en Letras por la misma universidad.

Actualmente se desempeña como elaborador de material didáctico de Lenguaje y es miembro de un grupo de investigación sobre Inteligencia Artificial, siendo el Magíster donde tuvo este primer acercamiento de esta herramienta tecnológica aplicada a la teoría literaria.

En la siguiente entrevista, conoceremos su trayectoria, parte de lo que inspira las obras literarias que lo han llevado a destacarse estos últimos años, y más detalles sobre sus obras premiadas, una de ellas, la novela inédita «Challay» que se publicará el próximo año.

¿Podrías contarnos más sobre tus obras premiadas, el poema «Su nombre no cabe en el cuesco de una almendra» y la novela inédita «Challay»?

El primero es un poema largo sobre el sonido en sus derivas comunes, el ruido y el silencio. También aborda un problema del lenguaje: cómo nombrar aquello que escapa a la representación y al signo. Aquello que desborda al cuerpo, como el ruido, que activa otro tipo de relación con el mundo. Lo edité con mucho trabajo, ya que me importaba que el ritmo del poema tuviera una respiración específica. Intenté que el problema del sonido se desplegara también a nivel formal.

Y «Challay» es una novela que escribí a fines de 2023 y comienzos del 2024. Cuenta la historia de dos gemelos percibidos como los monstruos de un pueblo. También abordo en ella el problema del cuerpo, en este caso, un cuerpo intolerable, cuya presencia acecha, incomoda. Me gusta decir que es una novela folk, porque su imaginario bebe de la religiosidad popular, lo mítico y lo rural. La escribí con mucho goce y se publicará el próximo año.

Hagamos un salto a los orígenes, ¿por qué decides estudiar Literatura en Letras y en la UC? ¿Cuál era tu acercamiento hacia esta área?

Hubo ceguera e intuición al elegir la carrera, como es el caso de cualquier adolescente que decide entrar a la universidad. A los quince comencé a leer a Julio Cortázar, orientado por mi profesor de Lenguaje. Leí también a María Luisa Bombal, Juan Rulfo, García Márquez: autores habituales del canon escolar. Decidí estudiar Literatura porque me sentí atraído hacia el lenguaje y las palabras. Fue una decisión impetuosa y espontánea.

Me incliné por la UC, ya que podía obtener ambas menciones al terminar la carrera, lingüística y literatura. Recuerdo con cariño a mis profesores y compañeros. Y a la facultad de Humanidades en general, que es un espacio muy político, con bastantes actividades culturales y puntos de encuentro, lo que me hizo sentir a gusto.

¿Cómo surge, posteriormente, esta ramificación de tus facetas en las que decides, por un lado, explorar la docencia escolar y, por otro, adentrarte en la investigación en temas de inteligencia artificial vinculada a la literatura a través del Magíster en Letras?

Desde que entré a Letras sabía que iba a estudiar el año de formación pedagógica, porque enseñar es un acto de justicia social. Me interesa que el conocimiento entre en diálogo, se contamine de otras voces; que haya disensos. Al transcurrir la carrera, me atrajo de forma paralela la investigación. Escribí mi tesis sobre novelas latinoamericanas de ciencia ficción, ya que, a mi juicio, es un género muy interesante que ha sido marginalizado en la historia literaria (y, pese a las aperturas recientes, aún es una estética subordinada al realismo).

De allí pensé el problema del cuerpo en la digitalidad. Los roces entre el yo y un mundo que subraya cada vez más su condición artificial. El cuerpo en su despliegue humano, técnico y digital es un asunto de investigación que atraviesa toda mi reflexión teórica y estética.

¿Qué es para ti la literatura?

Es una pregunta difícil que no me atrevo a responder, al menos no de forma esencialista. Podría decir que la literatura es una madeja incesante de voces que se contaminan entre sí, hasta acontecer en la escritura, o en la palabra hablada, o en algún artefacto. Montalbetti dice que el poema da nuevos nombres a los objetos del mundo que ya tienen nombre. Esa misma dirección tiene la literatura. Se esmera en que las palabras de uso diario tengan otro modo de ser. Que las palabras sean imágenes, persigan un ritmo; que el lenguaje entre en crisis. La literatura entonces podría ser la puesta en riesgo de la palabra en su uso común.

¿Podrías contarnos más sobre tus otros proyectos de investigación y de docencia?

Actualmente estudio algunas obras de Jean Luc Nancy y Emmanuel Lévinas por otro proyecto de posgrado. También investigo sobre poemarios latinoamericanos que piensan sobre y desde el cuerpo en su apertura al mundo, considerando también sus derivas digitales.

¿Qué es lo que más rescatas de tu paso por la UC y de tu proceso de formación (profesional y/o personal)? Quizás diferenciarlo entre tu pregrado y tu postgrado.

A los profesores, por su acogida y generosidad. Particularmente, Wolf Bongers y Macarena Areco han sido importantes en mi formación. En Letras se agudizó mi curiosidad por las palabras y el lenguaje. Varias de las ideas que pienso actualmente comenzaron a macerarse en la facultad. En el magíster pude ampliar la reflexión estética de mi tesis de pregrado, lo que me decantó en otras formas de pensamiento, como la escritura creativa. Intento encontrar puntos de unión entre poesía, narrativa y ensayo.

¿Cuál dirías que es el sello que la Universidad Católica dejó en ti?

Más que un sello, hay huellas que a veces se activan y me interpelan. Humanidades fue un espacio de autodescubrimiento y también de ensayo. Pude experimentar la materia misma de la escritura, explorar formas de pensar con otros. Fue muy estimulante leer y pensar con voces que tienen mucho que decir.

¿Qué sueñas para Chile?

Deseo que los discursos fascistas y de odio sean frenados. Que las disidencias sexuales sean respetadas y tratadas dignamente. Me gustaría también que las condiciones laborales sean justas, que haya tiempo para el goce, el ocio. Ahí entra la lectura, que es un ejercicio poco servicial al mercado, y por ende, toda estética que se aleje del consumo voraz será considerada inútil. Quiero entonces que tengamos acceso a la lentitud, al descanso, a lo que es vulnerable a una vida ajetreada.

Entre sus futuros proyectos, Joaquín se encuentra trabajando en la publicación de su novela inédita «Challay», junto con un cuento de su autoría, en dos editoriales cuyo trabajo admira mucho. También espera poder retomar un poemario que empezó el año pasado, además de continuar sus labores actuales en el desarrollo de material didáctico de Lenguaje y sus aportes en la investigación sobre Inteligencia Artificial.